Un dessert doux-amer

Ou comment une banale tartelette aux fraises a réveillé non pas un appétit, mais un flot d’émotions contradictoires. Mémoire forcément bancale, dont quelques images fortes subsistent… avec quelle part d’imaginaire ?

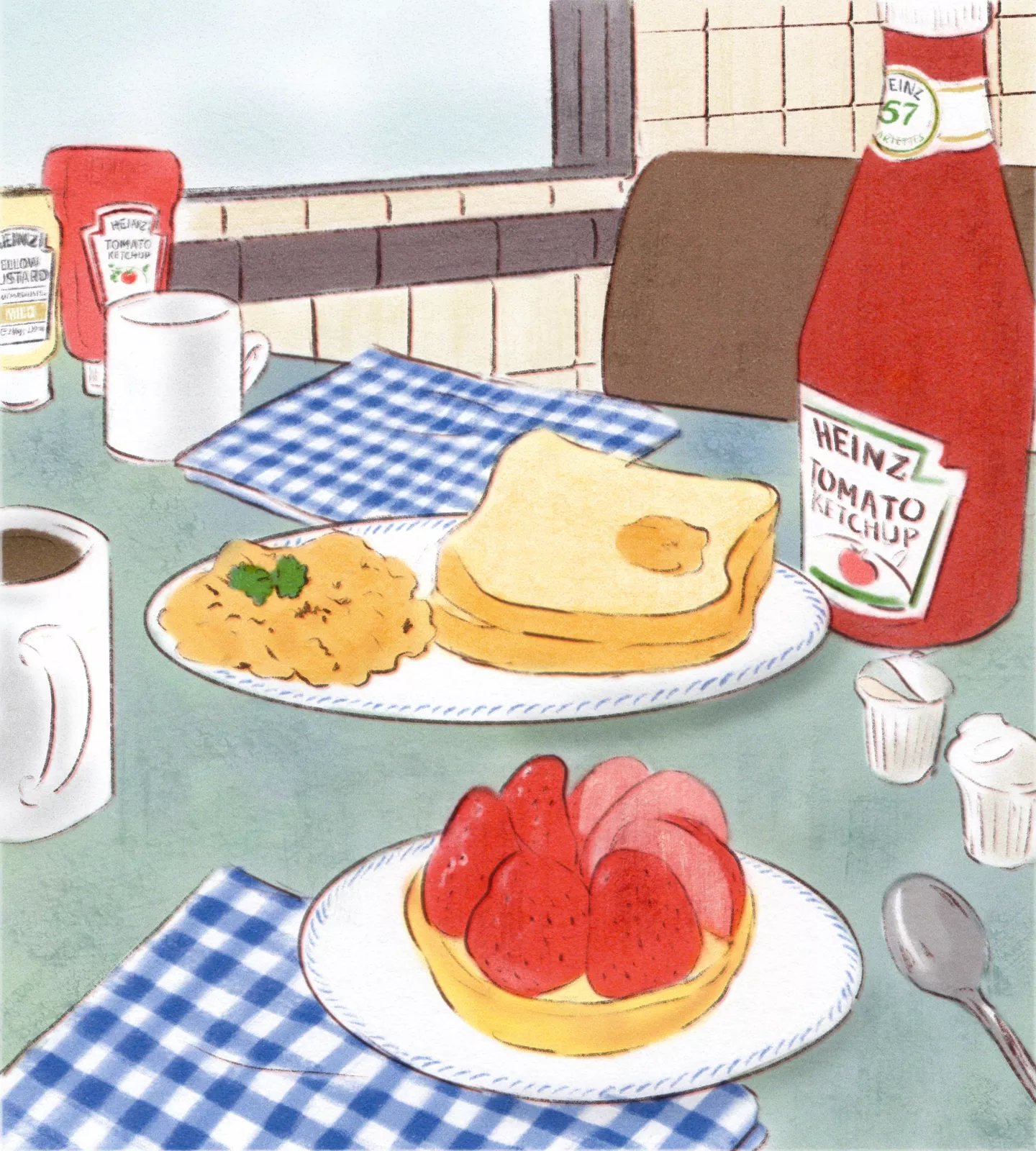

C’est une ambiance de diner américain. Des tables oblongues cerclées de banquettes moelleuses en Skaï, le tout formant des box, comme dans les chaînes de fast-food outre-Atlantique diffusées ad nauseam dans les fictions, de Retour vers le futur à Stranger Things en passant par Reservoir Dogs. Les lumières sont délicatement orangées, les abat-jours en verre fumé, les bruits sont comme ouatés, absorbés par la moquette épaisse au ton neutre.

Ici, on prend son plateau et on se sert seul, hormis pour le plat principal. Cette pratique désormais si répandue – une banale cafétéria, ou cafèt, pour les salariés habitués à déjeuner par grappes – était, dans les années 80, une sorte d’aventure en terre yankee à la fois délicieusement subversive et presque… snob, pour tout dire. Un peu comme le fast-food (aujourd’hui honni par les gardiens du « bien manger » et quasi exclusivement réservé à la Gen Z et aux classes populaires) était à l’époque l’apanage de « ceux qui savaient ». Ou comme les amateurs de sushis avant l’heure, à la fin des années 90, que l’on regardait avec une pointe d’incompréhension avaler leurs tranches de poisson cru aux reflets bleutés. Bref, une pointe d’avant-gardisme pour « happy few » moquée avant d’être adoptée par le plus grand nombre.

Travelling arrière : centre commercial Rosny 2, banlieue est de Paris, un dimanche lambda. Tout est fermé, le parking titanesque est livré à lui-même, géant de béton strié de rectangles de lignes blanches et ponctué de Caddies entremêlés. Piste d’atterrissage désertée de ses banlieusards avides de profusion à moindre coût. Seule brille dans cette structure « hyper », l’enseigne rouge magnétique à la typo blanche qui darde une lumière façon néon. Un lieu hybride, mi-restaurant, mi-cantine d’entreprise.

J’ai 12 ans et chaque dimanche, nous allons en famille déjeuner religieusement (oui, comme à la messe) dans ce « self ». Quand je dis « en famille », il faut comprendre « sa famille » – celle de M. la maudite, qui a fait le vide dans la nôtre, dès son entrée dans ma vie, quand j’avais 5 ans. Nous sommes neuf. Mon père, ma sœur et moi, flanqués de M. Il y a aussi son frère, un médecin charismatique façon J.F. Kennedy, sa femme discrète, leur fille en rémission d’une leucémie, son petit frère et la mère de M., auréolée d’une choucroute laquée Elnett, qui lit France Dimanche et pouffe aux traits d’esprit de sa fille… cette institutrice modèle au physique de mannequin et qui, de surcroît, élève deux orphelines comme si c’étaient ses propres enfants. Cliché séduisant. Le négatif, s’il pouvait parler, dirait tout autre chose.

Pourquoi ce self en particulier, alors que notre ville coquette des bords de Marne compte de bonnes tables autrement plus appétissantes ? Je ne l’ai jamais su. D’autant que nous appartenons plutôt à la classe moyenne aisée. Il faut croire que l’attrait du « self », un précipité d’Amérique dans notre petite lucarne périurbaine, suffit. Quoi qu’il en soit, ce micro-événement dominical, qui s’est répété plusieurs années, m’a apporté à la fois du répit et de la joie. Même si, bien sûr, y compris dans ce temple du choix, M. ne pouvait s’empêcher de fourrer son nez dans nos plateaux, s’assurant que nous ne prenions pas que des frites, mais « moitié frites, moitié haricots verts », histoire de nous gâcher un peu la fête. Je l’entends encore rectifier ma commande par-dessus mon épaule… Et puis des belles-filles qu’on élève (je dirais « dresse ») comme on élabore une vitrine parfaite ou une campagne électorale ne doivent pas « déborder ».

Certains dimanches, quand les notes de la semaine n’avaient pas été la hauteur des attentes – forcément arbitraires et changeantes – de M., ou qu’une attitude spontanée (ce que l’on s’autorisait rarement) avait l’heur de lui déplaire, il n’était même pas question de frites, quelle blague. Ces dimanches-là, ma sœur et moi rasions les rails métalliques avec notre plateau sans moufter, condamnées à commander une macédoine de légumes flotteuse en nous vengeant sur le steak haché, avalé par grosses bouchées. Mais allez savoir pourquoi, même si le plus souvent, elle ruinait pour son seul plaisir celui qui tenait dans le concept même du lieu (choisir ce que l’on veut sans diktats fluctuant au gré de ses humeurs, et mieux, tendre le bras pour s’en emparer), M. n’a jamais cillé sur mon choix de dessert. Toujours le même, dimanche après dimanche.

Une banale tartelette aux fraises.

Je l’ai élue dès le premier dimanche. Elle avait attiré mon regard depuis le bout du rail. Devant les entrées – dont je ne me rappelle aucune, si ce n’est le céleri rémoulade honni de M., car bourré de mayonnaise –, je lorgnais déjà sa surface miroitante, avec ses fruits déployés en une belle rosace régulière. Un gâteau avec une crème pâtissière ronflante et du coulis de sucre glacé, franchement, je ne croyais pas une seconde y avoir droit, moi qu’elle trouvait tanquée comme une cantinière – elle m’avait dit, un jour où je paradais (un peu) dans un jean tout neuf : « Autant mettre un tablier à une vache. » Je m’étais donc avancée discrètement pour la faire glisser sur mon plateau, persuadée que je ne pourrais que l’admirer avant de la reposer pour la troquer contre un banal fruit dur et froid. Et puis non, allez savoir pourquoi – l’arbitraire, toujours –, j’y ai eu droit. Peut-être aussi – sûrement, je m’en rends compte à présent – ai-je su habilement masquer la satisfaction que ce mets trivial me procurait. Actrice précoce par nécessité. Le prix de la tranquillité.

Ce gâteau en soi n’avait rien d’extraordinaire : un pur produit industriel constitué d’une pâte brisée épaisse dure comme un trottoir (j’entends encore le son provoqué par le choc de ma cuillère quand j’en cassais le premier morceau), des fraises probablement surgelées (le gâteau trônait en toutes saisons) et une crème pâtissière un peu fade et jaune vif (certainement bourrée d’additifs), le tout semblant avoir été assemblé à la chaîne dans une usine.

Et pourtant.

J’ai, depuis, mangé quantité de tartes aux fraises objectivement bien meilleures que celle-ci, qu’elles soient issues de la boulangerie du coin ou d’une pointure de la pâtisserie comme il en a essaimé tant dans Paris. Mais je n’ai jamais retrouvé cette sensation unique du dimanche, ces huit centimètres de diamètre industriels parfaits, synonymes de transgression absolue. Le goût sucré de l’éphémère liberté.

Illustration de Une : Sun Bai